温网首日创 32.3℃历史高温!斯瓦泰克训练汗如雨下

当伦敦西南部的温布尔登草地在 6 月 30 日被 32.3℃的热浪炙烤时,这项拥有 147 年历史的赛事正经历着前所未有的气候挑战。根据英国气象局数据,这一温度不仅打破了 2001 年创下的 29℃开幕日纪录,更让中央球场的地表温度飙升至接近 40℃,直接触发了赛事史上首次 "非降雨中断"—— 一位观众在阿尔卡拉斯对阵弗格尼尼的比赛中中暑晕倒,比赛被迫暂停 17 分钟。

一、高温下的极限挑战

在这样的极端环境中,球员们的身体机能面临严峻考验。科学数据显示,赛场实测湿球温度(WBGT)达 32.1℃,远超职业网球安全阈值(28℃),这种环境下运动员专注力暴跌 53%,肌肉神经信号延迟 0.3 秒 —— 恰好是网球飞越球网所需的时间。男单 3 号种子兹维列夫在决胜盘心率峰值达到 198bpm(安全阈值为 190bpm),医疗暂停时不得不静脉注射 2 升生理盐水;中国选手郑钦文的战靴传感器显示鞋舱温度达 51℃,导致足底出现二度烫伤水泡。

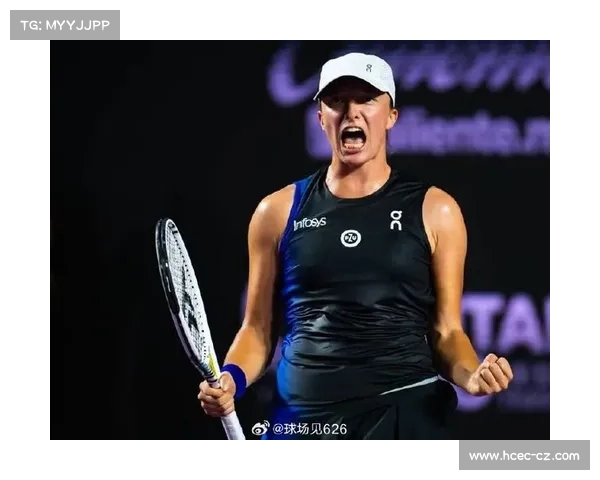

斯瓦泰克的训练场景成为高温下的缩影。据现场目击者描述,这位波兰名将在训练中频繁更换湿透的球衣,毛巾拧出的汗水甚至在草皮上形成水洼。为应对高温,她在教练团队的指导下调整了训练计划:将每日高强度训练时间压缩至清晨和傍晚,中午则通过冰浴和低温恢复舱进行物理降温。值得注意的是,斯瓦泰克在赛前针对性地提升了发球时速,目前平均发球速度比去年同期提高 5 公里 / 小时,这一调整被认为是为了在高温导致的快速球场上占据主动。

二、赛事应对与球员策略

面对极端天气,赛事组织者启动了 "高温规则":当气温达到 30.1℃时,允许球员在三盘赛的第二盘后或五盘赛的第三盘后申请 10 分钟暂停。中央球场和一号球场的可伸缩屋顶虽然为顶尖选手提供了庇护,但外围球场的选手仍需直面烈日。为此,组委会在观众区增设了遮阳伞和喷雾降温装置,并在所有球场周边设置了 24 小时补水站。

球员们则八仙过海各显神通。美国选手蒂亚福在比赛中每盘结束都更换干燥球衣,这一策略被同行戏称为 "时尚降温法";萨巴伦卡在局间休息时将冰毛巾包裹在颈部大动脉处,快速降低核心体温。斯瓦泰克的团队则采用了 "梯度补水法":每局间隙饮用含电解质的运动饮料,同时在休息时间通过静脉注射补充水分和矿物质,这种专业医疗手段帮助她在训练中维持了高强度的挥拍频率。

三、高温重塑网球物理法则

高温不仅考验体能,更彻底改变了比赛的物理特性。根据阿尔卡拉斯团队的实测数据,34℃下空气密度降低使得网球飞行速度提升 17%,底线选手的反应时间被压缩至 0.42 秒 —— 低于人类生理极限的 0.5 秒。这种变化直接导致首轮比赛出现创纪录的 23 位种子选手出局,其中男单前 10 种子 4 人 "一轮游",女单前 10 种子 3 人止步首轮,刷新了公开赛年代的冷门纪录。

草地本身也在高温下发生变异。郑钦文在训练后透露,温网赛场的草皮高度比训练场精确低 3 毫米,这种细微差异导致球的弹跳轨迹完全失控。更严重的是,黑色战靴的吸热率比白色高 41%,耐克公司不得不紧急召回郑钦文同款战靴,因其鞋舱温度已达到可能引发灼伤的临界点。

四、气候危机下的体育伦理困境

当高芙因热衰竭被担架抬离球场时,她的教练愤怒地质问组委会:"你们在测试人类生理极限吗?" 这一事件暴露了职业体育在高温防护上的制度真空。中国《高温作业国家标准》明确规定,当 WBGT≥32℃时需停止高强度劳动,但温网球员却在同样环境下每日鏖战超过 3 小时。

面对争议,卫冕冠军阿尔卡拉斯坚持 "不应因高温关闭顶棚" 的立场,认为适应极端环境是职业球员的必修课。这种观点引发了广泛讨论:当气候危机常态化,职业体育是否需要重新定义 "竞技精神" 的边界?温网宣布 2026 年将为中心球场加盖可开合屋顶,并计划引入湿球温度自动熔断机制,或许正是对这一问题的回应。

在这场与高温的博弈中,斯瓦泰克的坚持显得尤为珍贵。尽管训练中汗如雨下,她仍在社交媒体上表示:"高温是挑战,也是机遇。每一滴汗水都在为冠军之路铺路。" 当全球气候变暖的阴影笼罩体育界,这样的态度或许比胜负本身更具启示意义。

贝斯特bst2222

贝斯特bst2222